speechandhearing 在 提交

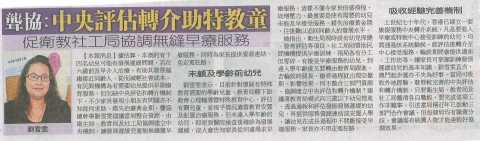

聾協:中央評估轉介助特教童

促衛教社工局協調無縫早療服務

據估算,本澳約有千四名幼兒可能有發展遲緩問題,若在六歲前及早介入治療,有助其發展越趨接近同齡人,從而減輕社會成本。有民間機構為有需要幼兒提供早期療育服務,但欠缺中央評估和轉介機制下,不少家長發現小朋友有問題亦不知從何求助,錯失治療黃金期。聾協總幹事劉雪雯建議當局整合資源,由衛生局、教青局及社工局協調建立中央機制,讓發展遲緩兒童能無縫獲早療服務,同時為家長提供資源連結,免走冤枉路。

未顧及學齡前幼兒

劉雪雯表示,目前針對懷疑有特殊教育需要的學齡兒童,教青局轄下設教育心理輔導暨特殊教育中心,評估有關兒童,並視乎情況適當教育安置及配置治療服務。但未達入學年齡的幼兒,即使到醫院檢查後確診為發展遲緩,沒人會告知家長從何處尋求早療服務。這樣不僅令家長倍感徬徨,徒增壓力,最重要是使有需要的幼兒未能及早接受服務,錯失治療黃金期,往後難以追回同齡人的發展水平。

她指出,衛生局現時設有幼兒保健、發育評估等項目,社工局則資助民間機構提供早療訓練,兩局各有分工但零碎。有接受早療服務的幼兒,到達入學年齡後又要轉由教青局跟進,若輪候時間長,療育過程就出現空檔期,影響效果。何不整合三部門資源,協調建立中央評估和轉介機制?建議將教青局模式向三歲以下幼兒推進,透過通報和評估發掘發展遲緩的幼兒,再提供服務資源連結或安置入學,讓幼兒在成長過程中不間斷接受早療服務,家長亦不用走冤枉路。

吸收經驗完善機制

上世紀七十年代,香港已建立一套康復服務中央轉介系統,凡是要進入早療或特教中心接受訓練的幼兒,均需通過該系統輪候,經評估後轉介至中心接受服務。輪候期間會提供講座、工作坊等,讓家長可掌握訓練發展遲緩幼兒的基本知識。劉雪雯直言,澳門起步遲亦不失為好事,當局可吸收外地經驗,發展較完善的中央評估和轉介機制,只要衛生局、教青局及社工局釐清各自職能,要完成這項工作非難事。引述當局稱近年已啟動三部門合作會議,但每個局均有職責分歧,會議需有統籌人物才能達較好協調效果。